ずいぶん前のことになるが、かなりの時間をかけて、初回の相談を終えた時、同席しておられた支援者の方から「カウンセリングをしてもらっているみたいでした。」と感謝されたことがある。もちろん、法律相談なので、私は、カウンセリングをするつもりなどなく、ただ、男女関係のからむ複雑な案件の真相を理解したくて、質問を織り交ぜながら、話を聞いたうえで、私のできることを提案させていただいただけである。

他方で、依頼者の方との打ち合わせで、どうしても私には手に負えないと感じられる依頼者の精神的な不安定さに直面して、「カウンセリングを受けてみた方がいいかも知れないですね」と、知り合いのカウンセラーを紹介することもある。こんな経験から、「カウンセリングって、いったい何なのか?」という疑問が、ずっと私の心の片隅にあった。

そんな私の疑問に答え、さらにカウンセリングというものの奥深さを教えてくれたのが、「カウンセリングとは何か―変化するということ」(講談社現代新書)である。著者の東畑開人氏は、臨床心理士としての20年間の集大成として、この本を著したとしている。

著者は、医療人類学者アーサー・クライマンの「ヘルス・ケア・システム理論」を引用して、人々が健康

を追求するときに、社会には「民間セクター」(素人によるケア)と「専門職セクター」(パブリックな治療者のケア、現代日本だと心理士や医師など)、「民族セクター」(オルタナティブな治療者のケア、たとえば宗教家や占い師など)の3つのケア資源があるとしている。この「民間セクター」(素人によるケア)が、ケア資源としては最も大きく、日常的な人の苦悩のほとんどは、素人同士のケアで解消されるとしている。しかし、民間セクターでは心をうまく扱えなくなるときがあり、そういうときに専門家が利用されることで、素人同士の日常的なケアが再起動されるという。このことを著者は「カウンセリングとは、心の非常時を扱うテクノロジーである。」としている。

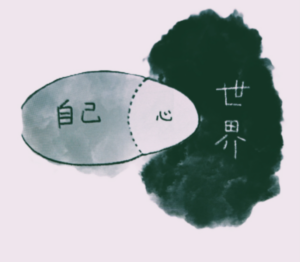

そして著者は、この本の基本図式として、以下のような「自己・心・世界モデル」を提示している(81頁)。

ここで「自己」は、日本語では「私」のことであるが、このモデルにおける「自己」は、自分の中でコントロールできないもの(身体的な苦痛やトラウマ記憶など)をさしている。そして「世界」というのは、社会とか他者とか、自分の外側にある環境をさしている。そして「心」は、「自己」と「世界」の中間にあり、その2つの間の装置である。この「自己」「心」「世界」の関係について、著者は「たとえば、体がひどく疲れている(自己)。会社では山積みの仕事がある(世界)。心はその中間で『頑張ろう』と鞭を入れたり、『ほどほどでいいや』と緩めたりして、生活や人生をやりくりするわけです。」としている。

そのうえで著者は「カウンセラーのもっとも重要な仕事は、自己と心と世界のどの部分を、どれだけ変化できるか/させるかを判断することにあります。これを間違えて、心のせいじゃないものまで心のせいにしてしまうときに、カウンセリングは暴力になってしまいます。」と警告する。

そして著者は「心を変化させるのは、聞く技術でもなければ、魔法のような介入法でもない。もちろんカウンセラーの優しさでもない。・・・・・・変化の土台 には理解がある。理解によってのみでは人は変わらないけど、人が変化するためには理解が欠かせない。理解によって、他者とつながること、そして自分とつながることが可能になる。」と言う。

このような長い前置きのうえで、著者は、カウンセリングの具体的方法を論じていく。本著の第3章のタイトルは「作戦会議としてのカウンセリング・・・・現実を動かす」であり、第4章のタイトルは「冒険としてのカウンセリング・・・・心を揺らす」である。いずれも具体例を交えながら説明されていて、カウンセリングの光景が目に浮かぶ。「作戦会議としてのカウンセリング」で目指すのは「安全」である。身体の調子を整え、環境を改善する。著者は「そのために、生活保護のような公的な制度を利用できるようにしたり、家族をはじめとする関係者と連携をとったりするのもカウンセラーの仕事です。そうすることで、ユーザーの安全が確保されます。」としている。

「冒険としてのカウンセリング」については、著者は「心を動揺させます。生き延びるために硬化していた鎧を動かす。そうすることで、よく見えなくなっていた自分の中を冒険し、生きてこなかった自分に出会っていく。すると『いかに生きるか』というこれまで考えることができなかった実存的な問いに取り組むことになる」と言う。

そして著者は、本著の最後を「カウンセリングとは、近代の根源的なさみしさの中で、人が可能な限り、正直に、率直に、ほんとうの話をすることを試み続ける場所である。」という言葉で締めくくっている。心の奥深くまで響く、お勧めの一冊である。